Extraits : Hawks

Entre 535 et 475 avant Jésus-Christ, Héraclite (sirotant un vin résiné grec) déclara :

“Il n’y a pas de vérité permanente. C’est juste une illusion des sens.”

Pour le meilleur ou le pire, les choses dépendent du regard qu’on porte sur elles, et du moment précis où on agit : le public se laisse volontiers attirer par l’apparence dorée et lisse des séductions inutiles – quand il n’est pas indifférent à tout. Dans ce labyrinthe piégé qu’est Hollywood où les bouquets de roses ont plus d’épines que de fleurs, un critique de film au franc-parler irréductible est une denrée rare. Il y a son talent propre, certes, il y a aussi cette capacité à changer le monde.

Salut à toi Todd McCarthy !

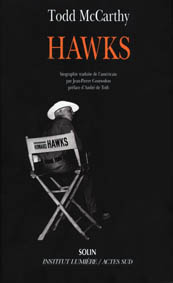

Il a passé une décennie à franchir les obstacles à la recherche de celui qu’il appelle le Renard argenté d’Hollywood. Le livre que vous tenez entre les mains est un merveilleux voyage de neuf cent soixante pages. Ce n’est pas une de ces biographies écrites à la sauvette, truffées de louanges, nourries d’informations puisées dans de vieux journaux et citées maladroitement.

Si vous croyez avoir affaire à un adorateur béat d’Howard Hawks, reposez immédiatement l’objet. Vous pourrez alors l’offrir à un ami – si vous en avez un qui est instruit – ou bien à un haltérophile inculte : cette biographie pèse environ un kilo cinq cents et chaque gramme est un bijou. Pour l’apprécier pleinement et en goûter l’humour, pour savourer l’érudition de son auteur, il est conseillé de ne pas seulement la feuilleter.

André de Toth

Introduction

Ingénieur et poète

De tous les réalisateurs hollywoodiens classiques, Howard Hawks est le seul qui n’ait pas fait l’objet d’une biographie. Certes, il a depuis longtemps cessé d’être la propriété exclusive des cinéphiles pour prendre sa juste place parmi la demi-douzaine de grands cinéastes américains dont la carrière débuta avant la Deuxième Guerre mondiale. A tout le moins, une douzaine de ses films sont parmi les plus universellement admirés jamais produits. Sa vie, où le sport, la boisson et les femmes ont joué un rôle important, présente tout le pittoresque requis. Il a fréquenté les riches, les célébrités, les talents. Il avait de l’orgueil à revendre. Et il vécut assez longtemps pour réussir, sans effort apparent, à transformer les faits de sa vie en légende.

Pourtant Howard Hawks, bien qu’il ait eu son nom “au-dessus du titre” pratiquement dès le début de sa carrière, n’a jamais été aussi connu que des contemporains comme Alfred Hitchcock, Frank Capra, John Ford, Cecil B. DeMille, William Wyler ou Billy Wilder. Il ne fut nommé qu’une fois pour un oscar, et ne gagna pas. Entre 1939 et 1949, Hawks connut une remarquable et ininterrompue série de succès qui firent de lui une valeur commerciale très sûre, mais lui valurent d’être considéré comme un solide pourvoyeur de divertissement, un découvreur de talents et un directeur de grandes vedettes, et non comme un artiste américain de première grandeur. Pour être connu du grand public à l’époque, un cinéaste hollywoodien devait soit jouer dans ses propres films (Chaplin, Stroheim, Keaton, Welles), remporter des oscars (Ford, Capra, Wyler, McCarey, Wilder, Kazan, Stevens), se spécialiser exclusivement dans un certain genre de productions (Hitchcock, DeMille, Lubitsch, Sternberg pendant une certaine période) ou cultiver une réputation de commentateur social d’un sérieux rare et audacieux (Stanley Kramer). Superficiellement au moins, Hawks se spécialisait dans la diversité ; et son aversion viscérale pour tout ce qui lui paraissait prétentieux, pour la politique, pour le solennel cinématographique, fait que le public a toujours eu du mal à associer son nom à des films particuliers.

Allons plus loin. Le style de Hawks est, à première vue, neutre. Visuellement, ses films sont moins marqués que ceux des autres grands réalisateurs, son travail moins immédiatement identifiable que celui de la plupart des maîtres. Paradoxalement, Hawks fait preuve d’une très grande stylisation, même si elle concerne davantage les rituels, le comportement, le débit du dialogue, le jeu et une tendance à abstraire l’action du monde réel que des angles de prise de vue reconnaissables, un style de montage, une troupe de comédiens régulière, l’utilisation répétée des mêmes décors ou tout autre élément susceptible de familiariser le spectateur avec son travail. En d’autres termes, la stylisation était masquée par une simplicité trompeuse, par l’humour, par la lisibilité des personnages et l’allant des acteurs. Conséquence de cette remarquable réussite, pendant la plus grande partie de sa carrière, Hawks ne fut jamais reconnu comme un artiste ; mais, en cela, il n’est que le plus notable parmi beaucoup d’autres.

Vers la fin des années soixante, une petite revue de cinéma publiait un texte intitulé : “Who the Hell Is Howard Hawks ?” Le titre même de l’article de Robin Wood, paru avant son livre, étude critique essentielle du réalisateur, soulignait l’absence d’appréciation sérieuse de l’œuvre de Hawks, situation qui allait se voir corrigée au cours des années suivantes. Ironiquement, “Qui donc était Howard Hawks” pourrait servir de titre à toute enquête sur l’individu Hawks. Il est beaucoup plus aisé de déchiffrer Hawks, de se faire une idée exacte de ce qu’il était, en étudiant ses œuvres que par la fréquentation du personnage, même pour les plus proches de ses proches. Il est pratique de dire de certains individus qu’ils sont une “énigme”, mais même les amis de Hawks parlaient de lui en ces termes. Il était tel le Sphinx, distant, froid, renfermé, intimidant, égocentrique – un homme au regard d’un bleu glacial. Il était, comme tout metteur en scène digne de ce nom, rusé et manipulateur, et il ne perdait jamais son sang-froid. En même temps, le regard si dur pouvait rapidement se faire chaleureux ou impudent. En toute occasion, il savait être un gentleman à l’élégance, au goût, au jugement, au style irréprochables, un réalisateur d’une générosité infinie pour ses interprètes et ses équipes, un ami d’une grande loyauté, un esprit critique d’une grande finesse. Mais même ceux qui l’ont fréquenté pendant des mois ou des années admettent sans difficulté avoir ressenti une distance, éprouvé le sentiment de ne jamais vraiment connaître cet homme.

Cette distance à elle seule pourrait suffire à décourager n’importe quel biographe – tout comme le fait que Hawks a laissé très peu d’archives. Les rares échanges épistolaires qui existent sont remarquablement discrets et impersonnels, et généralement parsemés de remarques où Hawks s’excuse de ne pas être un meilleur correspondant. De plus, le réalisateur n’a gardé ni journaux intimes ni mémos, ni même des agendas susceptibles d’aider le chercheur. Hawks n’a tout simplement laissé aucune trace écrite de ce qu’il a pensé, ressenti ou fait, et ce pendant toute sa vie, si ce n’est de rares documents, d’importance accessoire.

Pour l’essentiel, l’héritage de Hawks existe sous la forme d’entretiens – il en accordait très volontiers vers la fin de sa vie – dans lesquels il commentait pour des admirateurs sa carrière et ses succès. Pour qui s’intéresse à son œuvre, ou au cinéma américain en général, ces témoignages sont fascinants, non seulement pour leur richesse anecdotique mais aussi en ce qu’ils révèlent l’intelligence innée de Hawks, le degré de réflexion et de pensée théorique qu’il apportait à ce qui fut longtemps considéré comme de simples exemples de divertissement hollywoodien, des véhicules pour vedettes, des produits à la chaîne. Toutefois ces entretiens, à leur manière, créent un nouvel obstacle à une compréhension exacte de la vie et de la carrière de Hawks, car le degré d’autoglorification dont ils font preuve accède à un stade avancé d’imagination et de fantasme. Bien des gens ont pris pour argent comptant les séduisantes histoires de Hawks, histoires qui souvent concernaient des individus morts depuis quelque vingt-cinq ans, Hawks se trouvant, par coïncidence le seul témoin survivant des incidents qu’il rapportait. Un minimum de recherche ayant démontré que la version des événements donnée par Hawks était souvent au mieux exagérée, au pire grossièrement mensongère, il devenait clair que pratiquement tous ses propos devraient être remis en question, réexaminés et, dans la mesure du possible, corroborés.

Mais ce détour n’est pas sans avantages, car il nous mène à la substance même de la nature de Hawks. Le fait qu’il était un conteur-né, s’il constitue un obstacle à une vue objective de sa vie, est un trait essentiel à la définition de son caractère. Son entêtement à garder pour lui les détails de sa vie sans en conserver de traces écrites ne constituait nullement un effort délibéré pour frustrer les chroniqueurs futurs, comme c’est le cas pour certains artistes artisans de leur propre légende ; rien n’était plus éloigné de sa façon de penser. Le récit qu’il donnait de sa vie – récit dans lequel il était au centre de tout, voyait toujours juste, donnait de judicieux conseils à Hemingway, Faulkner, Cooper, Grant, Bogart, Wayne, Hepburn, Bacall et Monroe, remettait à leur place Mayer, Warner, Cohn, Goldwyn, Hughes, Wallis et Zanuck – n’était que l’extravagant revers de médaille de l’imagination qui nourrissait le contenu de ses films.

Autre vérité réconfortante : s’il n’a pas fait tout ce qu’il prétendait avoir fait, Hawks n’en a pas moins accompli beaucoup. Comme l’a dit le photographe Robert Capa : “Il y a deux sortes de mythomanes : ceux qui le sont parce qu’ils n’ont jamais rien fait de leur vie et ceux qui en ont tellement fait qu’ils restent perpétuellement insatisfaits. Howard Hawks est le prototype de la seconde catégorie.” Il reste impossible de savoir ce qui poussait Hawks à affirmer qu’il avait appris à Josef von Sternberg comment habiller Marlène Dietrich, montré à son ami Victor Fleming comment diriger Gone With the Wind (Autant en emporte le vent) ou avoir un jour pris les commandes d’un vol commercial à la demande de la TWA, le pilote ayant été pris d’un malaise en vol. Ces vantardises absurdes faisaient rire ses amis de son vivant, mais on a tendance à les prendre plus au sérieux quand elles sont consignées noir sur blanc par des interviewers et des historiens de cinéma qui décidèrent de ne pas mettre en doute la plupart de ses improbables assertions.

Né dans une famille riche, Howard Hawks connut une jeunesse privilégiée. Aîné de cinq enfants, il s’entendit dire qu’il pourrait faire tout ce qu’il désirait et fut constamment choyé et gâté par son grand-père maternel. Très jeune, il fut parmi les premiers Américains à conduire des voitures de course et à piloter des avions. Ses grands-parents paternels et maternels étaient partis à la conquête de l’Ouest et avaient construit la fortune de la famille. C’était à eux, et non à ses parents, gens très distingués, qu’il s’identifiait le plus fortement. Si l’on excepte La Terre des pharaons, et la seconde moitié de Come and Get It, et en dehors de quelques individus dans ses comédies, la notion de classe sociale n’existe pas pour ses personnages, hommes et femmes qui travaillent et établissent leur valeur personnelle par la qualité de leur professionnalisme et des rapports qu’ils développent entre eux. De nombreux écrivains et plusieurs cinéastes parmi les plus grands ont fait de leur œuvre une vaste autobiographie plus ou moins déguisée. L’œuvre de Hawks n’est pas autobiographique ; elle constitue plutôt une massive entreprise d’autoprojection, un portrait fantasmé du grand aviateur, coureur automobile, soldat, explorateur, pionnier d’industrie, détective, criminel, amant, chasseur et shérif qu’il s’imaginait être. Tous ces hommes d’action résolus fournissaient de bons personnages pour ses films, mais ils donnaient aussi à Hawks un prétexte idéal pour explorer sa propre conception de l’excellence.

Pour parvenir à ses fins dans l’industrie du cinéma commercial, dont la structure devint sans cesse plus rigide, stratifiée et contraignante pendant la période où il y établissait sa position, Hawks avait de toute évidence besoin de se faire une réputation et d’acquérir le pouvoir nécessaire pour préserver sa liberté d’action. Il appliqua une stratégie singulière, avec plus de succès, peut-on estimer, que tout autre réalisateur de son époque. Hawks a dirigé officiellement quarante longs métrages, dont huit muets, beaucoup moins que des contemporains comme John Ford, Raoul Walsh, Michael Curtiz, Frank Borzage, King Vidor et W. S. Van Dyke, qui tous débutèrent dans le muet une dizaine d’années avant lui, mais plus que Capra, McCarey, Milestone et Mamoulian, qui commencèrent leur carrière à peu près en même temps que lui. Mais Hawks sut garder le contrôle de ses projets comme personne. Le nombre des films qu’il n’a pas choisi de tourner est remarquablement peu élevé, et il n’a que rarement perdu une bataille contre un dirigeant de studio (c’était généralement Sam Goldwyn). Parmi les grands réalisateurs d’Hollywood qui ne signaient pas leurs scénarios, seuls Cecil B. DeMille, Alfred Hitchcock et William Wyler contrôlèrent aussi longtemps leurs productions – dans le cas de Hawks une période de près de quarante ans. Sauf rares exceptions, Hawks inventa ou choisit ses sujets, sélectionna ses scénaristes et travailla en étroite collaboration avec eux, exerça une influence décisive sur le choix des comédiens, s’autorisa de longs tournages pendant lesquels il récrivait constamment ses scénarios, et réussit à n’accepter qu’un minimum de compromis avec les studios.

Il parvint à ce résultat grâce à une insistante, une irrésistible volonté d’indépendance, et à un redoutable mélange de caractéristiques psychologiques : arrogance, intelligence, mépris de l’autorité, don d’intimidation, impudence et faculté d’abandonner quand il le fallait. Peu de cinéastes savaient manipuler les chefs de studio mieux que Hawks. Il pouvait se montrer aussi roublard qu’eux, et s’ils étaient les maîtres absolus d’Hollywood, Hawks représentait une classe sociale – aristocratie protestante raffinée, polie, talentueuse, éduquée dans les universités les plus prestigieuses – dont ils recherchaient désespérément l’approbation. Ils devaient sentir la condescendance de Hawks. Ils avaient affaire à un homme qui, dès le début de sa carrière, donna l’impression de posséder une fortune personnelle, même quand il était pratiquement sans le sou. Dans l’esprit des nababs, c’était quelqu’un qui pouvait se passer d’eux ; il n’avait pas besoin d’eux, ce qui le mettait dans une situation particulièrement favorable pour négocier. Ils étaient loin de se douter qu’il était si peu sûr de lui sur ses premiers tournages que lorsqu’il se rendait au travail il devait arrêter sa voiture sur le bord de la route pour vomir. Sa légendaire confiance ne devait devenir authentique qu’après des années de pratique et de bluff consommé.

Mais son principal atout dans ses rapports avec ses employeurs reste le fait que ses objectifs n’étaient pas différents des leurs. Il voulait faire de bons films avec de grandes vedettes et gagner beaucoup d’argent. Pour lui, le sujet de film idéal était l’histoire d’un homme attirant, viril, décidé, placé dans une situation pleine de risques, généralement au sein d’un petit groupe de professionnels, s’acquittant de sa tâche vaillamment et stoïquement dans des conditions difficiles et, ce faisant, conquérant une femme très belle. Quoi de plus séduisant pour un vaste public qu’une telle histoire ? Pour Hawks, un film qui ne réussissait pas auprès du public était un film raté. Contrairement à John Ford il ne gardait pas de pleins tiroirs de scénarios non commerciaux, d’inspiration sociale, dans l’espoir de pouvoir peut-être être autorisé à les tourner s’il jouait le jeu avec le studio. Non, ce qui importait pour Hawks c’était de faire ses films comme il l’entendait et sans concessions. Très tôt il s’aperçut que ses goûts et ceux du public étaient remarquablement synchrones ; s’il aimait un acteur, les spectateurs en général l’aimaient aussi ; si quelque chose l’amusait, les autres en général en riaient aussi. Cette harmonie renforça sa position auprès des dirigeants de studio et nourrit sa conviction que si on le laissait travailler à sa guise, le résultat plairait aux grands patrons et au public. Et ce fut presque toujours le cas.

Hawks passa toute sa carrière d’abord à élaborer, puis à essayer de généraliser une méthode qui lui permettait de faire des films à l’intérieur du système tout en échappant à la surveillance et à l’ingérence des studios. Les stratégies mises en œuvre pour y parvenir et leur plus ou moins grand succès constituent un des thèmes principaux du présent ouvrage. Ce n’est pas par hasard que Hawks garda toujours un attachement spécial pour Scarface : ses raisons tenaient moins à des considérations esthétiques qu’aux conditions de production du film. Hawks et Howard Hughes, le producteur, se considéraient comme des complices dans cette production dissidente entreprise non seulement à l’extérieur de l’establishment cinématographique, mais au mépris de celui-ci. Faire un film indépendant était, pendant la période d’activité de Hawks, une entreprise extrêmement difficile, et chaque fois qu’il y parvint, il se révéla être son pire ennemi sur le plan financier. Un observateur impartial pourrait avancer que Hawks avait intérêt à travailler dans un climat de tension créatrice avec Jack Warner et Hal Wallis, ou avec Harry Cohn, plutôt que dans l’indépendance. Il n’en reste pas moins qu’il ne cessa jamais de renâcler devant les contraintes, d’essayer de s’en libérer le plus possible. Cela le conduisit à des ruptures de contrat et des changements de studios fréquents et courageux. Pendant la période sonore, il ne tourna qu’une fois plus de deux films de suite pour le même studio, fait rare à une époque où les contrats à long terme étaient la norme.

Hawks lutta farouchement pour le droit de raconter des histoires comme il l’entendait, contre l’ingérence des producteurs, contre les compromis. Mais à quelle fin ? Avait-il vraiment l’âme d’un artiste animé d’un besoin de créer, comme ses amis Hemingway et Faulkner, ou des cinéastes auteurs profondément conscients et impliqués dans leur art, comme Welles, Bergman et Godard ? A une autre époque, Hawks serait-il seulement devenu un artiste sans l’attrait du luxe, de l’argent, du prestige, des femmes, de la puissance sociale que le cinéma offrait avec, accessoirement, la possibilité de s’exprimer ? Quand on examine la vie, les débuts de la plupart des pionniers de l’art cinématographique, l’impression collective qui se dégage est celle d’un groupe d’individus doués mais sans but bien précis qui eurent la chance de se trouver là au bon moment. Il est bien certain que, pour des gens nés pendant la dernière décennie du XIXe siècle, le cinéma, tel qu’il existait alors, n’était pas quelque chose dont on puisse rêver faire profession. Quoi qu’il en soit, on ne connaît pratiquement aucun Américain qui, dans les années 1910 ou 1920, ait conçu des ambitions artistiques que seul le cinéma était susceptible de réaliser.

Quant à lui, Hawks voulait être ingénieur. Il lisait beaucoup mais ne fut jamais attiré par la musique, le théâtre, le roman ou le journalisme. Le besoin de s’exprimer à travers une forme artistique n’existait apparemment pas en lui. Mais quand le hasard le mit en contact avec le monde du cinéma, quand il commença à voir avec quelle intensité les images mouvantes pouvaient représenter, sous une forme épurée, idéalisée, le comportement humain, l’action et ses triomphes, il commença à comprendre ce dont il était peut-être capable. Hawks avait découvert qu’il pouvait faire presque tout mieux que la plupart des gens, et il en conclut, non sans raison, qu’il en serait de même avec le cinéma. Plus tard seulement, il s’aperçut que tout ce à quoi il croyait et tout ce qui l’intéressait pouvait être exprimé au moyen des histoires qu’il racontait en images.

Ainsi Hawks était un artiste intuitif plutôt que réfléchi, en ce sens qu’il ne se proposait pas d’exprimer ses vues sur la vie, la condition humaine, la politique, la guerre, l’histoire ou les conditions sociales. Bien qu’ayant une haute opinion de lui-même, Hawks – comme Ford, Walsh et quelques autres rudes pionniers qui firent leurs débuts dans le cinéma muet – s’est toujours présenté comme un artisan. “Je raconte une histoire, c’est tout”, disait-il invariablement. Si vous vouliez le qualifier d’artiste, c’était votre droit, mais lui ne le faisait jamais. Il évitait tout ce qui de près ou de loin pouvait sembler littéraire ou intellectuel. Bien qu’on les ait souvent tous deux décrits comme le prototype de l’homme d’action machiste et cynique, Hawks, en tant que réalisateur, était presque diamétralement opposé à John Huston. Huston passa une bonne partie de sa carrière à adapter, avec une distinction et un talent personnels, des œuvres littéraires importantes et à essayer de leur être “fidèle”. Rien n’était plus éloigné des intentions de Hawks quand il faisait un film. Ce n’est pas lui qui aurait lu Melville, Joyce, McCullers, O’Connor, Lowry, ou Freud, ou, a fortiori, aurait été tenté de tirer un film de leur œuvre. Les rares fois – trois ou quatre – où Hawks adapta un auteur distingué, il mit un point d’honneur à être aussi infidèle et irrévérencieux que possible – singulièrement avec To Have and Have Not d’Ernest Hemingway. Lorsque Huston se mesurait à une œuvre de qualité, il donnait généralement – bien que pas toujours – l’impression d’avoir trituré, rogné et remodelé l’original pour le faire entrer dans un cadre cinématographique. Quand Hawks prenait une pièce ou un roman à succès (notamment Twentieth Century ; The Front Page ; To Have and Have Not, en dépit de sa réputation mineure ; Le Grand Sommeil ; The Big Sky ; Les hommes préfèrent les blondes), il semblait plutôt que l’original avait été entièrement démantelé, astucieusement repensé, et méticuleusement réassemblé selon la logique du cinéma et les impératifs de la propre personnalité de Hawks. Et dans tous les cas, en dépit de la présence de divers scénaristes, c’était Hawks qui supervisait le remaniement et les changements énormes apportés à chaque fois. C’était lui, non l’auteur de l’œuvre originale ou les scénaristes, qui déterminait la personnalité des films.

Hawks n’avait rien d’un intellectuel au sens traditionnel, littéraire du mot. Ses préoccupations n’étaient nullement d’ordre moral, et il se montrait étonné, ou feignait de l’être, par les hautes qualités que certains critiques trouvaient dans son œuvre. Comment, dès lors, rendre compte du propos de François Truffaut affirmant : “Hawks est l’un des cinéastes les plus intellectuels d’Amérique” ? Simplement en disant que Hawks avait développé un ensemble complexe de théories, convictions et principes sur l’art de faire des films et avait la faculté de les exprimer en termes simples et directs. Hawks avait beaucoup réfléchi à sa profession, à ce qui “marchait” et ne marchait pas, tout comme il aurait pu le faire s’il avait était ingénieur ou architecte, designer ou entrepreneur en construction. Il savait démonter et remonter les voitures, les motos, les avions. Il pouvait faire une excellente copie de n’importe quel meuble. Son goût très sûr lui dictait comment se vêtir, et il aida par ses conseils sa seconde épouse à devenir la femme la mieux habillée d’Amérique. De là à savoir construire, ou reconstruire une histoire pour le cinéma, à modeler l’apparence, la voix et le comportement d’une jeune femme sans expérience pour lui insuffler une personnalité, à deviner comment un homme doit agir dans des circonstances dramatiques, il n’y a peut-être pas un si grand pas à franchir. Le metteur en scène de cinéma a toujours été entouré d’un prestige quasi mystique. C’est en partie pourquoi Hawks aspira très tôt à cette position. Il eut la chance d’y parvenir et d’en faire sa vie. Mais il la considérait comme un travail, même si elle lui permettait de donner, grâce à son talent poétique, une forme dramatique à ce qu’Hemingway a appelé “l’élégance dans l’adversité”.

Hawks s’intéressait aux hommes d’action, mais n’était pas lui-même, à proprement parler, un réalisateur de scènes d’action. Dans ses films les batailles, les séquences d’aviation, de pêche sous-marine, de navigation fluviale, de rassemblement de bétail, les séquences musicales, les courses automobiles, les scènes de chasse, la construction des pyramides, les déraillements étaient généralement tournés par des réalisateurs de seconde équipe et contrastaient souvent de façon assez nette avec le style du reste du film. Hawks maîtrisait plutôt les actions se déroulant dans des intérieurs confinés avec un nombre réduit de personnages et pendant un laps de temps limité… En dépit de sa réputation d’homme d’extérieur, c’est dans un salon, un bureau, un hôtel qu’il se sentait le plus à l’aise en tant que réalisateur. Ces lieux clos lui permettaient de mettre en valeur chaque geste, chaque regard, chaque remarque et chaque décision, au point que le moindre moment devenait riche de signification, pour peu qu’on veuille en chercher une.

Bien que souvent considéré comme un réalisateur “naturaliste” en raison de son style visuel relativement simple, sans apprêt, “à hauteur d’homme”, et de son affinité pour une technique narrative dépouillée, à la Hemingway, Hawks était en fait l’un des plus grands stylistes hollywoodiens, comme Josef von Sternberg, avec qui il avait plus de points en commun qu’on ne l’aurait imaginé à l’époque. Dans ce qu’ils ont de meilleur, les films de Hawks, comme ceux de Sternberg, expriment, au moyen de l’action pure, une philosophie de la vie très concertée, incarnée en des personnages qui, dans leurs rapports, pratiquent certains rituels dans des décors lointains habilement isolés du monde réel. De nombreux critiques ont tenté de définir cette philosophie, qui prend la forme d’une variété – fort divertissante mais néanmoins fataliste – d’existentialisme adolescent, dépourvue de sentimentalisme, de faux espoir et de réconfort religieux. L’homme est la mesure de toutes choses dans l’univers âpre et parfois amer de Hawks. L’amitié, l’unité du groupe, le triomphe de l’intelligence sur la force brutale et la satisfaction du travail bien fait offrent une compensation aux rigueurs de cet univers. C’est peut-être Molly Haskell qui a le mieux défini la philosophie hawksienne : “Chez Hawks, l’esprit conquérant du pionnier, l’impétuosité naïve de l’Américain se mêlent à la moralité austère, centrée sur l’homme, de la Grèce antique.” Son œuvre présente, écrit-elle, “l’image de l’homme affrontant, comiquement ou héroïquement, une nature hostile, un néant aussi dépourvu de sens que celui de Samuel Beckett, mais néanmoins déterminé à accomplir son destin et à défendre la primauté de l’esprit contre la sottise”.

Hawks dédaignait l’analyse mais utilisait des théories complexes dans son travail ; homme d’extérieur, il se plaisait pourtant davantage, en tant que cinéaste, dans des décors hautement stylisés ; autocrate élitiste, il n’en savourait pas moins l’absence de distinctions de classe qui caractérisait les groupes formés par ses personnages. Ce ne sont là que trois des paradoxes du caractère de Hawks. Parmi les autres : il n’était pas intellectuel, mais très intelligent (ce qui n’est pas si rare) ; il conserva un enthousiasme d’adolescent jusque dans sa vieillesse ; profondément conservateur dans sa vision du monde, il était pourtant audacieux et aimait le risque ; homme du XXe siècle moderne par excellence, il restait pourtant attaché à des formules éprouvées ; soutenu par de nombreuses féministes des années soixante-dix pour avoir libéré ses personnages féminins de leur rôle de femme au foyer et les avoir placés sur un pied d’égalité avec les hommes, il avait pourtant dans sa vie personnelle une conception totalement conventionnelle du rôle de la femme ; il était stoïque mais téméraire, réservé mais excessif ; il était célèbre mais mal connu ; il était pragmatique, mais il était poète ; et il avait l’esprit d’un ingénieur mais le subconscient d’un artiste.

C’était, avant tout, un artiste moderne. De tous les réalisateurs hollywoodiens classiques, il est un de ceux dont l’œuvre a le moins vieilli, se passe le plus d’excuses et de justifications. Son style visuel était direct, dépourvu d’affectation, sans racines dans une époque spécifique si ce n’est celle du cinéma hollywoodien classique au sens le plus général. Son manque d’intérêt pour l’actualité, la politique, les problèmes sociaux et autres sujets du même genre servait à le libérer des préoccupations de son temps, sauf, de nouveau de façon très générale, lorsqu’il dut prendre comme toile de fond des faits contemporains comme la Prohibition ou la Seconde Guerre mondiale. Ce qui distingue le plus nettement Hawks de quatre-vingt-dix-huit pour cent de ses contemporains cinéastes, c’est son absence totale de sentimentalité. Il ne manquait jamais une occasion de prendre le contrepied de la convention dans les moments d’émotion, et ses antennes lui permettaient de détecter infailliblement tout ce qui relevait de la guimauve et de l’eau de rose, de l’attendrissement et de la sensiblerie.

La différence tenait en grande partie à ses personnages féminins. Dans bien des cas, ce sont des femmes qui ont du répondant ; elles sont au moins aussi intelligentes que les hommes ; elles refusent d’être traitées avec condescendance ; elles portent l’uniforme, des tailleurs élégants ou des pantalons plutôt que des robes ; elles sont plus que des ornements ou de simples objets du désir masculin ; et elles veulent autre chose que simplement être mariées et avoir des enfants. Laissons de côté pour l’instant la question toujours débattue de savoir dans quelle mesure les femmes chez Hawks sont véritablement libérées ; il reste indiscutable qu’elles constituent un groupe exceptionnellement vivant, autonome et intelligent, non seulement dans le contexte hollywoodien, mais par rapport à n’importe quel critère. La franchise avec laquelle l’attirance entre les sexes est représentée, le sentiment de respect mutuel et d’égalité qui caractérise les meilleurs couples hawksiens sont l’aspect le plus émouvant de son œuvre et pourraient servir de modèle pour n’importe quelle époque. Bien que plusieurs de ses meilleurs films se terminent par la réunion d’un couple après de nombreux obstacles, Hawks évita toujours le baiser romantique final, le typique happy ending. Les derniers moments de Seuls les anges ont des ailes et du Port de l’angoisse, par exemple, montrent le couple vedette sur le point de s’embarquer pour un avenir “heureux”, optimisme qui apporte au public une intense satisfaction. Mais quand on considère attentivement la situation, il est difficile d’imaginer un avenir prolongé vraiment satisfaisant pour de tels couples – les circonstances qui influent sur leur vie semblent rendre improbable la possibilité d’un bonheur à long terme. Par ailleurs, aucun réalisateur américain important de la période du code de la production (connu sous le nom de code Hays) n’a accordé à la famille et aux enfants une place aussi marginale. Le couple central n’est marié durant toute l’action que dans un seul de ses films parlants, Monkey Business. Edward G. Robinson et Zita Johann se marient – mariage malheureux – au milieu de Tiger Shark ; Edward Arnold languit dans un mariage sans passion dans Come and Get It ; Cary Grant et Rosalind Russell sont un couple divorcé dans His Girl Friday ; le mariage de Cary Grant et Ann Sheridan entraîne toute une série de frustrations et de complications dans Allez coucher ailleurs. Dewey Martin se retrouve marié malgré lui à une Indienne vers la fin de The Big Sky ; et le pharaon Jack Hawkins signe son propre arrêt de mort quand il prend Joan Collins pour seconde épouse dans La Terre des pharaons. Contrairement à la convention hollywoodienne, les mères apparaissent très rarement dans l’œuvre de Hawks – brièvement dans Scarface, Sergent York et La Terre des pharaons, marginalement dans Come and Get It. Les seuls enfants à peu près normaux et sympathiques chez Hawks – et ils ne font que passer – sont le jeune Matthew Garth dans La Rivière rouge et le fils du pharaon. Les autres, les petits garçons de The Ransom of Red Chief, Monkey Business et Les hommes préfèrent les blondes sont de grotesques caricatures. Autrement, tous les personnages principaux de Hawks, hommes et femmes, sont des célibataires sans attaches, libres de poursuivre leurs intérêts et objectifs dans la vie – et de se poursuivre entre eux. Pour ses ruses de séducteur, Hawks reçut de son ami John Ford le surnom de “vieux renard de Brentwood”.

Pendant toute sa carrière Hawks fut réputé comme un faiseur de stars, expert à déceler les talents naissants, masculins et féminins. On peut dire qu’il a découvert, ou utilisé efficacement pour la première fois à l’écran, Paul Muni, George Raft, Carole Lombard, Frances Farmer, Rita Hayworth, Jane Russell, Lauren Bacall, Dorothy Malone, Montgomery Clift, Joanne Dru, Angie Dickinson, James Caan et Jennifer O’Neill. Il travailla à plusieurs reprises avec cinq des plus grandes stars masculines : James Cagney, Gary Cooper, Cary Grant, Humphrey Bogart et John Wayne ; utilisa deux fois Edward G. Robinson, Richard Barthelmess et Joel McCrea ; et s’entoura d’une troupe d’acteurs de composition comme Walter Brennan, Vince Barnett, Charles Coburn et Arthur Hunnicutt. En revanche, il n’utilisa deux fois une vedette féminine que dans le cas d’Ann Dvorak et Lauren Bacall ; contrairement à Sternberg, il avait épuisé ses ressources de Svengali après une unique rencontre avec une actrice.

L’héritage de Hawks ne se limite pas à ses films et aux vedettes dont il a lancé la carrière, mais s’étend aussi à l’influence qu’il a exercée sur un nombre surprenant de cinéastes contemporains. Son œuvre continue à inspirer des réalisateurs du monde entier, preuve irréfutable de sa modernité. Si l’on excepte Orson Welles et Alfred Hitchcock, dont le style, chacun à sa manière, était beaucoup plus audacieux et immédiatement impressionnant et imitable, on peut avancer que peu de réalisateurs ont été plus souvent cités comme influence positive et enrichissante. Jean-Luc Godard et Bernardo Bertolucci citent explicitement Hawks dans les films de leur première période. Les personnages principaux du premier film de Martin Scorsese vont voir Rio Bravo et en discutent longuement, et le personnage de Sharon Stone dans Casino est peut-être inspiré par celui de Joan Collins dans La Terre des pharaons. Peter Bogdanovich montre un extrait de Code criminel dans son premier film et de La Rivière rouge dans son second, et s’inspire ouvertement de L’Impossible Monsieur Bébé dans son troisième. John Carpenter a réalisé deux remakes de films de Hawks, la première fois sans le dire, la seconde officiellement. Brian De Palma, entre deux hommages à Hitchcock, a refait Scarface. Walter Hill, John Milius, et, de façon moins évidente, Robert Benton doivent beaucoup à Hawks. François Truffaut considérait Hatari ! comme un film déguisé sur le processus de la création cinématographique, et le modèle de sa Nuit américaine. Quentin Tarantino a assisté à toute une rétrospective Hawks pendant qu’il écrivait Pulp Fiction. Il y a, et il y aura sans doute d’autres exemples, car les films de Hawks vivent dans le présent de façon plus intense que ceux de la plupart des autres cinéastes, quels que soient leur pays ou leur époque.

Dans un ordre d’idées voisin, Hawks a aussi inspiré des écrits exceptionnellement lucides et remarquables aux critiques relativement nombreux qui l’ont étudié. Tout comme Hawks collaborait avec les meilleurs écrivains, il a permis aux critiques inspirés par son œuvre de donner le meilleur d’eux-mêmes. Les films de Hawks ont été analysés, défendus et canonisés avec une éloquence et une chaleur inusitées, d’abord par les critiques des Cahiers du Cinéma et Manny Farber, puis (pour s’en tenir aux ouvrages de langue anglaise), par Peter Bogdanovich et Andrew Sarris, et plus récemment par Robin Wood, Gerald Mast, Joseph McBride, Molly Haskell, Peter Wollen, John Belton, Gerald Peary, Richard Thompson, Jean-Pierre Coursodon, William Paul, Bruce Kawin, Gilbert Adair et David Thomson, qui a été jusqu’à déclarer que s’il avait dix films à emporter sur la proverbiale île déserte, ce seraient tous des films de Hawks. Le livre de Wood est un modèle d’analyse pénétrante et persuasive, et peu de réalisateurs ont produit un ensemble d’ouvrages susceptible d’inspirer et de justifier le genre de commentaire exhaustif mené à bien par Mast dans son étude scrupuleusement érudite de Hawks. Rares sont les jugements négatifs portés sur le cinéaste depuis une vingtaine d’années, le seul notable étant l’article peu convaincant de Raymond Durgnat, “Hawks Isn’t Good Enough”. La carrière de Hawks a même inspiré un des livres de critique les plus étonnamment ésotériques jamais publiés : Howard Hawks : A Jungian Study. Il est remarquable que l’œuvre de Hawks provoque et soutienne une telle diversité d’analyses, généralement à un niveau très élevé d’appréciation et d’intelligence, et que cette œuvre accommode si aisément une telle multitude d’interprétations. Preuve supplémentaire, il faut y insister, de la vitalité et de la pertinence que conservent les films de Hawks.

La raison fondamentale pour écrire une biographie de Hawks réside bien entendu dans les films extraordinaires qu’il a tournés. Les livres, entretiens et articles qui lui ont été consacrés n’ont jamais expliqué comment il réussit à contrôler sa carrière de façon aussi impressionnante, pourquoi ses films sont ce qu’ils sont, et comment il put utiliser le système hollywoodien à ses propres fins pendant quatre décennies. Quiconque soupçonne encore que, parce qu’il ne signait pas les scénarios de ses films il n’en était pas l’“auteur”, sera vite détrompé. Mais il est également important de préciser qu’il n’aurait jamais pu le faire seul. Sans ses collaborateurs, Howard Hawks aurait probablement créé des avions ou des voitures pour gagner sa vie. La façon dont il choisissait, puis utilisait, ceux avec qui il travaillait faisait partie intégrante de son processus de création. Pour cette raison, nous avons accordé une attention considérable à la personnalité et au talent des scénaristes et acteurs de premier plan, ainsi qu’à la manière qu’il avait de travailler avec eux. En ce qui concerne ses méthodes, Hawks s’apparente à des contemporains comme Leo McCarey et Gregory La Cava, deux réalisateurs qu’il admirait beaucoup, et se place à l’opposé d’Hitchcock, qu’il aimait aussi. Quand il travaillait selon sa manière favorite, un film de Hawks était le résultat d’un processus continuel d’expérimentation, d’adaptation et de découverte utilisant la personnalité et le talent des collaborateurs, tous dirigés à travers le prisme rigoureux du goût et de la sélectivité de Hawks. Un metteur en scène de cinéma est comparable non pas à un artiste solitaire comme le romancier, le poète, le peintre ou le sculpteur, mais à un chef d’orchestre – ou de cuisine –, celui qui marque un ouvrage d’une griffe personnelle indélébile en organisant, choisissant, interprétant et synthétisant un certain ensemble d’éléments.

La grande majorité des collaborateurs les plus importants de Hawks, en particulier les scénaristes, sont malheureusement morts depuis des années, et il a été impossible de les interroger directement. Jules Furthman, Ben Hecht, Charles MacArthur, William Faulkner, Leigh Brackett, Seton Miller, Dudley Nichols, Charles Lederer, Nunnally Johnson, Harry Kurnitz – il serait difficile d’offrir une liste de collaborateurs littéraires plus impressionnante –, tous nous ont quittés, n’ayant laissé que peu de chose et même, dans la plupart des cas, absolument rien sur le détail de leur travail avec Hawks. Parmi les acteurs importants disparus sans avoir jamais été interrogés sur Hawks, et sans avoir parlé de lui dans leurs Mémoires, figurent Gary Cooper, Humphrey Bogart, Paul Muni, Joan Crawford, John Barrymore, Fredric March, Walter Brennan, Montgomery Clift, Danny Kaye, Ann Sheridan, Marilyn Monroe et Rock Hudson. Egalement disparus les dirigeants de studios, de Warner, Mayer et Zanuck à Cohn, Goldwyn et Hughes ; la plupart de ses producteurs et cameramen ; ses amis les plus proches pendant la plus grande partie de sa vie, Victor Fleming et Charles K. Feldman ; et tous ses frères et sœurs. Pour des raisons personnelles, ses trois épouses ont refusé de partager leurs souvenirs : la première, Athole, en raison d’une fragilité mentale que, selon sa fille, l’évocation d’événements pénibles du passé risquait de perturber ; la seconde, Slim, parce qu’elle travaillait à ses propres Mémoires, dont la publication fut posthume ; et la troisième, Dee, parce que, dit-elle, elle conserve tout pour un livre qu’elle se propose d’écrire, révélant sur Hawks et sur Groucho Marx (beau-frère de Dee) des choses qu’elle serait seule à connaître. Nous verrons.

Même si Hawks avait vécu un siècle, il n’aurait jamais écrit ses Mémoires. Pour lui, l’interview représentait le format idéal lui permettant de raconter ses anecdotes et de gonfler son prestige. C’était un grand conteur d’histoires, dans ses films et dans la vie, et il lui était facile de régaler des auditoires d’admirateurs. Les obstacles qu’il a créés au travail du biographe sont plus le fait de la négligence que de la préméditation. En laissant ses collections de documents, scénarios et photographies dans son garage, il les plaça à la merci des éléments, qui en détruisirent effectivement une bonne partie au début des années cinquante, puis dans les années soixante-dix. Ce qui reste, et qui a été amoureusement inventorié à Brigham Young University, simplement parce que son archiviste, James D’Arc, fut le premier à les demander, représente un aperçu stimulant mais hautement fragmentaire de la totalité de la vie et de la carrière du cinéaste.

Heureusement, il existe d’autres voies – souvent très détournées mais menant, on l’espère, à la même destination. De nombreuses circonstances s’opposent à ce que cette biographie soit une vue intérieure de Hawks, une lecture de son esprit et de ses émotions : il n’écrivait ni lettres ni journal ; il répugnait par tempérament à révéler ses pensées et ses sentiments, même à ses femmes et ses autres proches. De plus, il ne fut jamais interrogé en détail dans ses entretiens sur sa vie personnelle, ses origines, ses débuts, et personne ne mit jamais en question les incongruités, distorsions et pures inventions de ses anecdotes si souvent reprises – à l’époque, tout le monde le croyait, ou personne n’osait contredire le grand homme. Une étude intime de Hawks ne pourrait qu’être complètement spéculative, étant donné sa personnalité et sa répugnance à partager ses sentiments. Par nécessité, une grande partie de ses années de jeunesse reste beaucoup plus sommaire qu’on ne le voudrait. Par une coïncidence désastreuse, ses dossiers scolaires au Wisconsin ont brûlé avec l’école qui les abritait, une partie de ceux de ses années de lycée ont été perdus lors de divers transferts, l’université Cornell a détruit les dossiers remontant à l’époque lointaine où il y fut étudiant, et ses états de service militaire ont été détruits, comme beaucoup d’autres, à Saint Louis dans un incendie des archives de l’armée. Il est impossible de corroborer la version Hawks de sa carrière de pilote de course amateur, ses prétendus exploits athlétiques, ses activités d’aviateur, ou même certaines de ses premières expériences cinématographiques. Inévitablement, les choses se précisent un peu plus tard, quand Hawks adulte se lance dans une carrière sérieuse, mais certains domaines, comme ses rapports secrets avec les bookmakers et les sommes consacrées au jeu, restent inaccessibles au chercheur, tout comme ils l’étaient à sa famille et à ses proches.

Homme ouvert, Hawks était parfois inatteignable, il est le genre d’homme pour qui le mot énigme semble avoir été inventé, et ni l’analyse critique ni l’excavation biographique n’ont beaucoup de chances d’y changer quelque chose. Quand je lui confiai que l’un de mes objectifs pour ce livre était de rétablir la vérité obscurcie par les fabulations de Hawks, Paul Helmick, qui fut longtemps son associé, me dit : “Vous serez bien le seul.”

Vers la fin, Hawks déclarait : “J’ai eu une vie formidable.” Pour une fois, il n’exagérait pas.